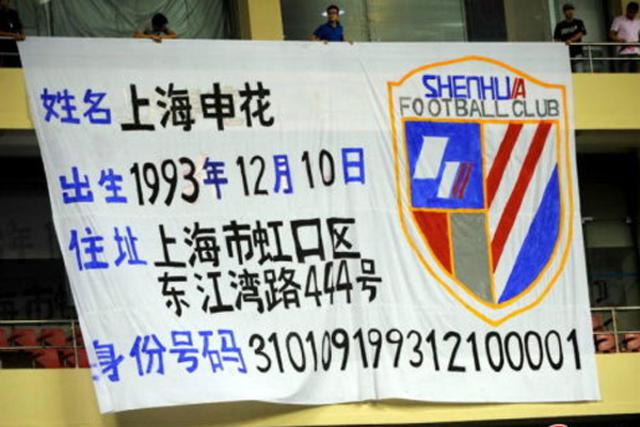

新闻背景:昨天是申花成立20周年纪念日,但这个生日却过得有些凄风苦雨:一边是球队外迁云南的传闻愈演愈烈,各利益方的角力都进入白热化阶段;一边是国际足联在申花与德罗巴的官司中给前者开出的1200万欧元罚单。虽然不少球迷和相关媒体仍然在这一天为申花组织了各种庆生活动,但处于危机之中的申花却无心庆祝。

申花度过了自己20岁生日,可悲的是,他不知爸爸是谁

以申花眼下的情况,一招不慎,今年的生日到明年有可能就会变成“诞辰”。

过去几年,申花深陷股权纠纷,到今年更趋高潮,连德罗巴和阿内尔卡这样的超级转会,都沦为股权斗争的筹码。外界总是习惯于将此归咎于投资人朱骏“不择手段”,而忽略了国企股东在其中的不作为和渎职。

回顾申花的历史不难发现,其如今的窘境只是历史模式的延续:球队利好时,政府强势介入“摘桃”,利空时则找人接盘,自己袖手旁观。1995年申花甫一夺冠,国有股东就争先恐后入主,将这家集体所有制企业迅速国企化;而在那场波及甚广的官司之后,申花成为“政治不良资产”,又被避之惟恐不及,烫手山芋就这样被甩到民企老板朱骏的手上。

中国职业联赛发展了20年,却仍然是只属于国企和房企的天堂。朱骏的公司业态,决定了他不可能像王健林和许家印那样,通过搞足球从地方政府获取政策红利,他也没有一个能够涵盖自身整条产品线的品牌,足球的广告效应也被极大地弱化。在通行的赢利模式和造血技能尚未健全,目前仍然只能靠延伸价值赚钱的职业联赛,房地产业之外的民企老板,注定会踩进一个大坑。

类似的故事已经在CBA山西队老板王兴江的身上发生过一次。王兴江十年投入3亿元,净亏损达到2亿,最终不得不将球队先后过手给两家国企北控和汾酒,黯然退出职业体育圈。

在某种程度上,朱骏是王兴江的一个翻版。同样是特立独行的民企老板,在坊间有“中国库班”之称;同样在引入外援上频出大手笔;同样对投入的运动项目怀有极高的参与热情;同样只有经营之实却没“名分”,始终在寻找政府层面的支持而不得……区别只在于,王兴江选择了割肉止损就此放手,朱骏还在困兽犹斗。

朱和王都是绝对的聪明人,他们在职业体育圈的失败,有个人策略方法不当的因素,但更多的是在为大环境的不成熟埋单。他们在这个行业的最大失误,就是选择进入这个行业——这里的运营支出水平已经与国际接轨,但投入和获得的相应权益的悬殊比例,还停留在史前时代。

2013赛季,整个中超只有上海东亚一家俱乐部成功盈利,其所依仗的,还是徐根宝通过自己在地方政府层面的人脉,在几家国企的“化缘”。形成鲜明对比的是, 朱骏在过去6年投入数亿真金白银,至今却只有国企股东股份的一个零头,看上去他在申花呼风唤雨,其实却是地方政府的高级苦力。

房企和国企旱涝保收,牢牢占据着中超的绝对多数,自掏腰包的不但血本难归,连个名分都要不到。从盈利点到所有权,这个行业的关键环节,仍然由政府那只看不见的手的把控,中国职业联赛的“职业”二字,仍然徒有其表。

对于申花,朱骏有养育之实却无名分,而法律意义上的“申花家长”、几大国企股东们却高高挂起,保持万年的缄默。申花度过了自己的20岁生日,可悲的是,它不但不知道“爸爸去哪儿”,连“爸爸在哪儿”、甚至“爸爸是谁”都不知道。